|

|

| 首页-->新闻公告-->学术文献丨重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能康复效果的系统评价 |

|

学术文献丨重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能康复效果的系统评价 |

| 发布人: 发布时间:2024年7月16日 浏览 235 次 |

引言

脑卒中具有极高致残率和较高死亡率,是当今世界危害人类生命健康的最主要疾病之一[1],在国内脑卒中已成为第2位的致死性疾病[2]。临床上发现约1/2的生存患者存在不同程度的躯体功能障碍,严重影响患者的生存质量,给患者、家庭及社会带来沉重负担[3]。因此改善脑卒中患者的功能障碍是临床康复治疗的关注重点之一。

经颅磁刺激是Barker等[4]于1985年首先创立的一种皮质刺激方法。随着技术的发展,具有连续可调重复刺激的重复经颅磁刺激出现,并在临床精神病、神经疾病和康复领域得到越来越多的应用。重复经颅磁刺激作为一种非侵入性的神经电生理刺激技术,具有无痛、无创、不衰减、局部作用、操作简便、安全有效等特点[5]。目前已作为一种治疗手段应用于脑卒中的康复研究中[6]。

通过对检索文献的阅读,作者发现国内外现有各项研究对重复经颅磁刺激应用于脑卒中患者运动功能康复效果的观点不一,如Conforto和Khedr等的研究认为重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能的康复起积极作用,而Seniów和Malcolm等的研究则认为没有证据能证明重复经颅磁刺激可以提高脑卒中患者的运动功能。

为探讨重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能康复的治疗效果及安全性,文章应用循证医学方法,按照完善的检索策略及严格的纳入排除标准对现有重复经颅磁刺激应用于脑卒中后患者运动障碍的随机对照试验进行分析与评价,以期为今后重复经颅磁刺激在临床的应用提供一定依据。

资料和方法

1.1 文献纳入标准1.1.1 研究设计 重复经颅磁刺激对脑卒中后患者运动功能影响的随机对照试验。1.1.2 研究对象 纳入标准:临床诊断明确的脑卒中患者(>18岁),存在上肢或下肢功能障碍。排除标准:①有严重认知障碍者。②存在视、听觉、言语障碍者。③存在骨关节、肌肉等运动系统疾病者。④病情不稳定或存在不可控的健康因素者。⑤存在明确运动禁忌证者(如心脏病、近期心绞痛发作、新发心肌梗死等)。⑥存在肌肉痉挛、震颤者。⑦癫痫患者。⑧同时参加其他试验或接受其他治疗者。1.1.3 干预措施 干预组vs.对照组:重复经颅磁刺激+常规治疗vs.假重复经颅磁刺激+常规治疗。1.1.4 结局指标 分 析 2 个主要结局指标:①Fugl-Meyer量表。②Barthel指数。1.2 文献排除标准:①重复发表。②综述类文献。③缺乏原始数据且索取无果。④研究设计不符合随机对照试验。⑤干预措施不符合文章要求。1.3 检索策略1.3.1 数据库选择 Cochrane Central Register of Controlled Trials(CENTRAL)、PubMed数据库、Web of science、Medline、EMBASE、中国生物医学文献数据库(China Biology Medicinedisc,CBMdisc)、中国知识资源总库(China National Knowledge Infrastructure, CNKI)、维普中文科技期刊全文数据库(VIP Database for Chinese Technical Periodical) 、万方数据库(Wanfang Data)。文献检索时间均从建库起至2013年7月止。1.3.2 检索词选择 以CBMdisc为例,中文检索策略为:#1 脑卒中 或者 卒中 或者中风或者脑血管意外或者脑血管病或者急性脑血管病或者脑梗死或者脑出血 或者脑血栓或者脑溢血或者偏瘫;#2 重复经颅磁刺激 或者 经颅磁刺激 或者 磁刺激;#3 运动 或者 运动功能;#4 #1和#2和#3。以CENTRAL数据库为例,英文检索策略为:#1stroke OR hemiplegia OR ischemic stroke OR hemorrhagic stroke OR apoplexy OR cerebrovascular accident OR CVA;#2 repetitive transcranial magneticstimulation OR transcranial magnetic stimulation OR TMS OR rTMS;#3 motor function OR movementfunction;#4 #1 AND #2 AND#3。1.3.3 检索步骤 文献检索按以下步骤进行:①在CENTRAL、PubMed、Web of science、Medline、EMBASE、CBMdisc、CNKI、维普、万方数据库中检索进行相关原始论文,分析文献的文题、摘要、关键词以确定文献检索关键词。②运用确定后的关键词进行数据检索,对摘要初步符合纳入标准的文献进一步查找并阅读全文。1.4 文献质量评价1.4.1 文献提取①对所获文献去重。②2名独立的研究人员根据纳入标准,对所获文献的题目和摘要进行初步阅读,选取初步符合纳入标准的文献。③进一步阅读分析全文,做出最终纳入还是剔除该文献的决定。1.4.2 偏倚风险评估 根据Cochrane协作网推荐的偏倚风险评估方法对纳入文献进行风险评估。评估的主要内容包括:①随机分配方案的产生。②是否进行了分配方案的隐藏。③是否对受试者采用盲法。④是否对实施者采用盲法。⑤是否对评价者采用盲法。⑥不完整结果资料。⑦选择性报告结果。用“是”表示低偏倚风险,“否”表示高偏倚风险,“不清楚”表示文献未提供足够的信息以供进行偏倚分析。1.4.3 证据的整体质量根据系统评价的结果,采用GRADE系统对结局指标的质量进行评价。证据的质量分级如下:①高质量:进一步研究不可能改变疗效评估结果的可信度。②中等质量:进一步研究很可能影响疗效评估结果的可信度,且可能改变该评估结果。③低质量:进一步研究极有可能影响疗效评估结果的可信度,且该评估结果很可能改变。④极低质量:任何疗效评估结果都很不确定。虽然基于RCE得出的证据一开始被定为高质量,但对该类证据的信心可能会因为下面5个因素而降低:研究的局限性、研究结果的不一致、间接证据、结果不精确、报告有偏倚。最后,应用GRADEpro软件对证据等级进行编辑、分析和制图。1.5 资料提取2名研究人员分别阅读纳入文献的全文,提取资料并交叉核对,不同意见讨论解决,必要时由第3位研究人员参与解决,最后达成共识。资料提取的内容主要包括:研究对象的纳入与排除标准、研究对象的基本资料、随机分组与盲法、干预措施、治疗方案、结局指标等。1.6 统计学分析 由2名研究员采用RevMan 5.1软件对所提取的资料进行定量分析。通过χ2检验对纳入研究异质性检验。以P ≤ 0.10和I²≥50%为显著性判断标准:若P ≥ 0.1,I² < 50%时,认为纳入研究间具有同质性,采用固定效应模型进行Meta分析;若P < 0.1,I²时,则认为纳入研究间存在异质性,采用随机效应模型;无法判断异质性来源时,则不进行Meta分析,采用描述性分析。 结果

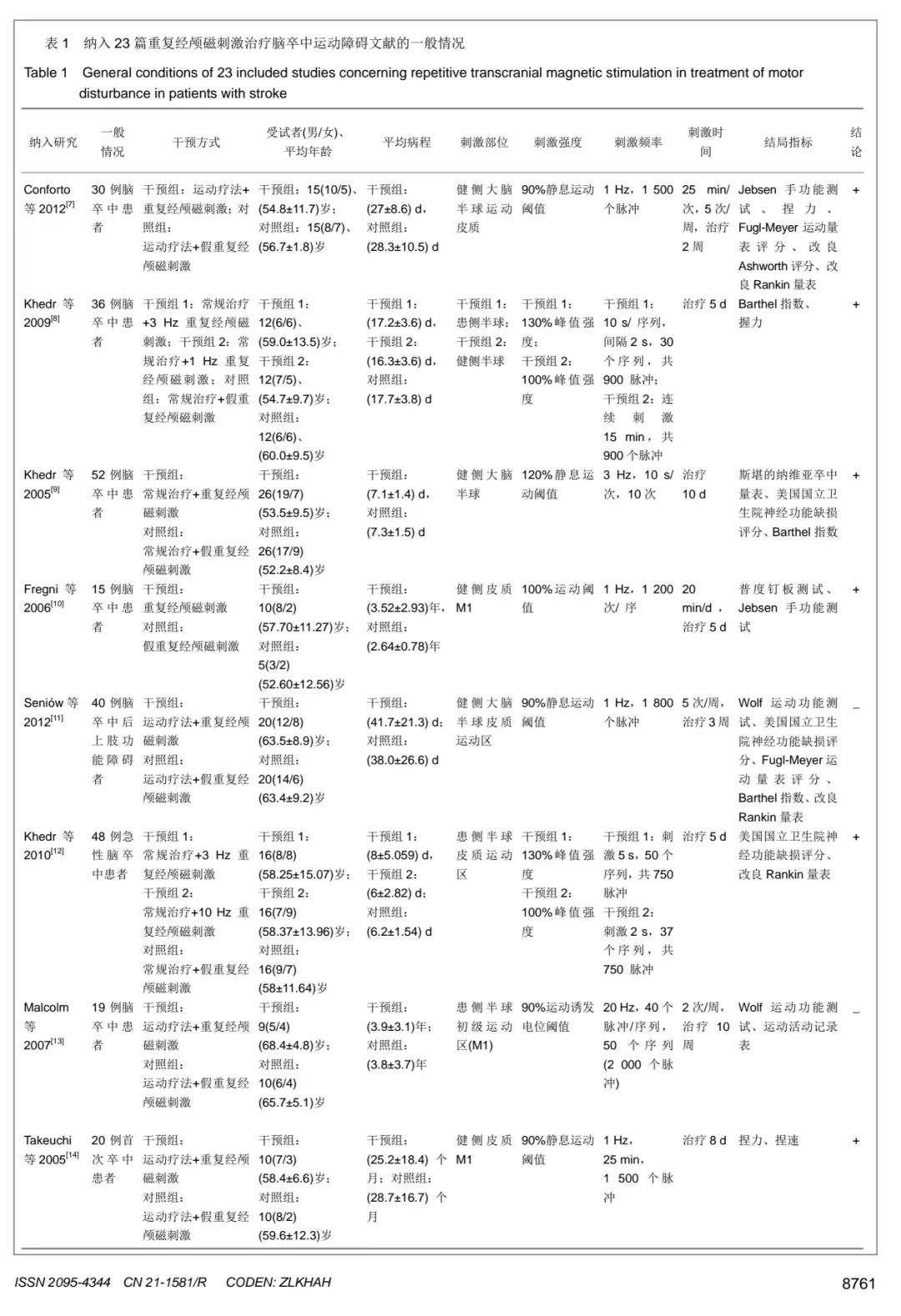

2.1 纳入研究的一般情况

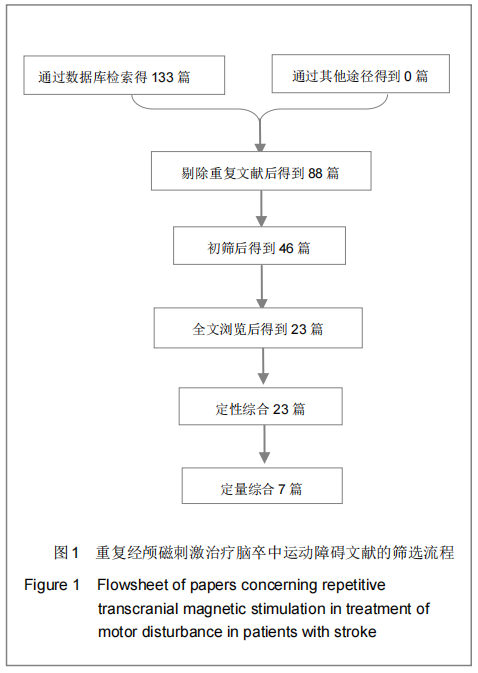

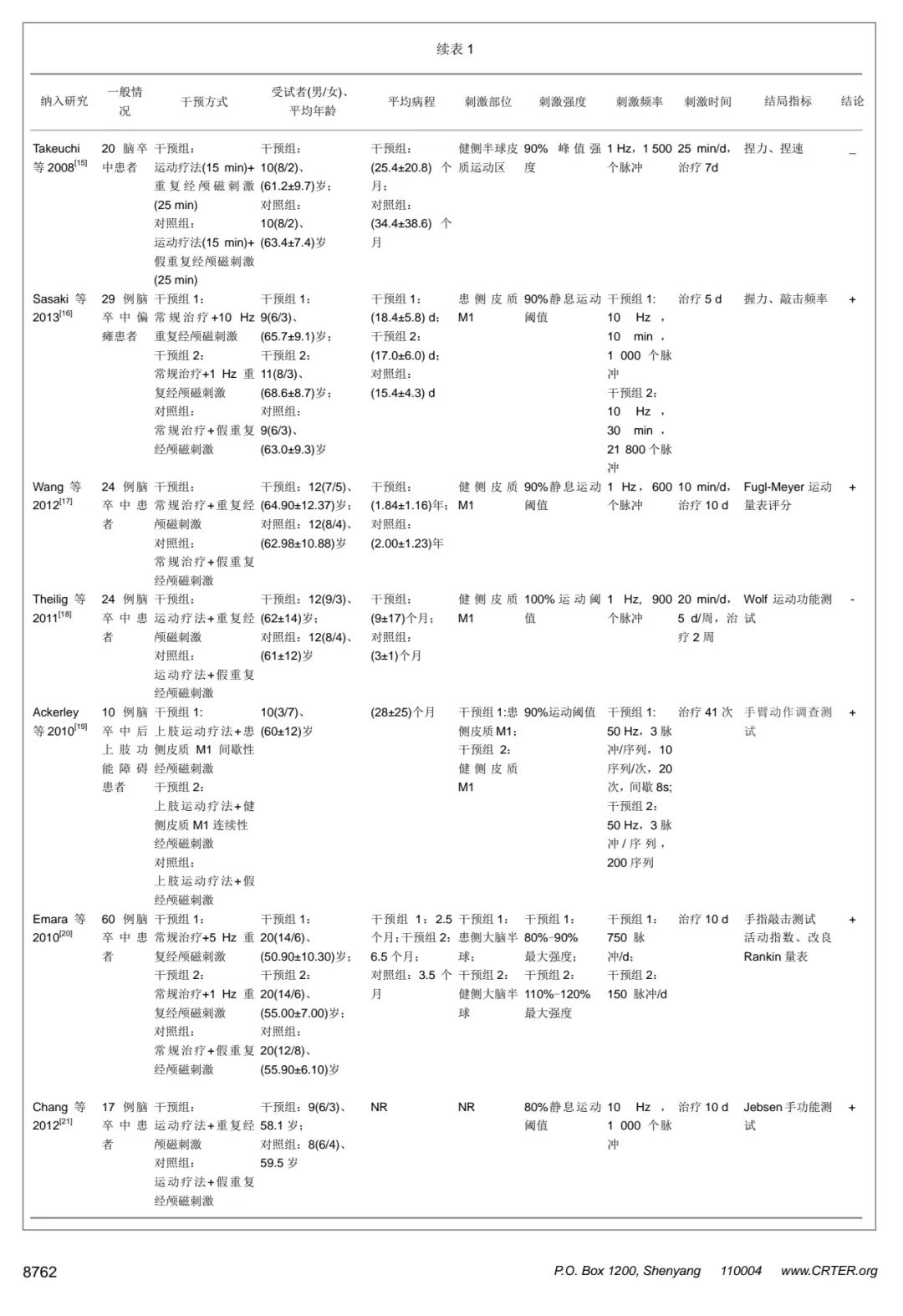

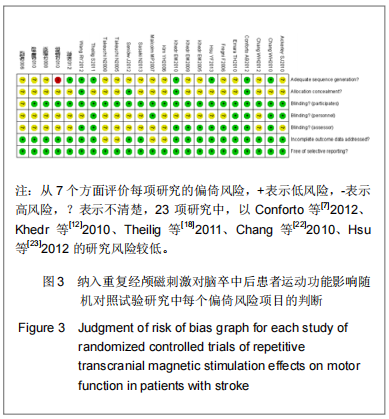

通过电子数据库初检得相关文献133篇,其中中文63篇,英文70篇。剔除重复发表文献45篇,经阅读文题和摘要,纳入46篇。进一步找和阅读全文,排除非随机对照及研究数据索取无果的临床试验,最终纳入23篇临床研究≥50%时,则认为纳入研究间存在异质性,采用随机效应模型;无法判断异质性来源时,则不进行Meta分析,采用描述性分析。[7-29],其中英文18篇[7-24],中文5篇[25-29]。文献筛选流程见图1所示,纳入研究的一般情况详见表1。

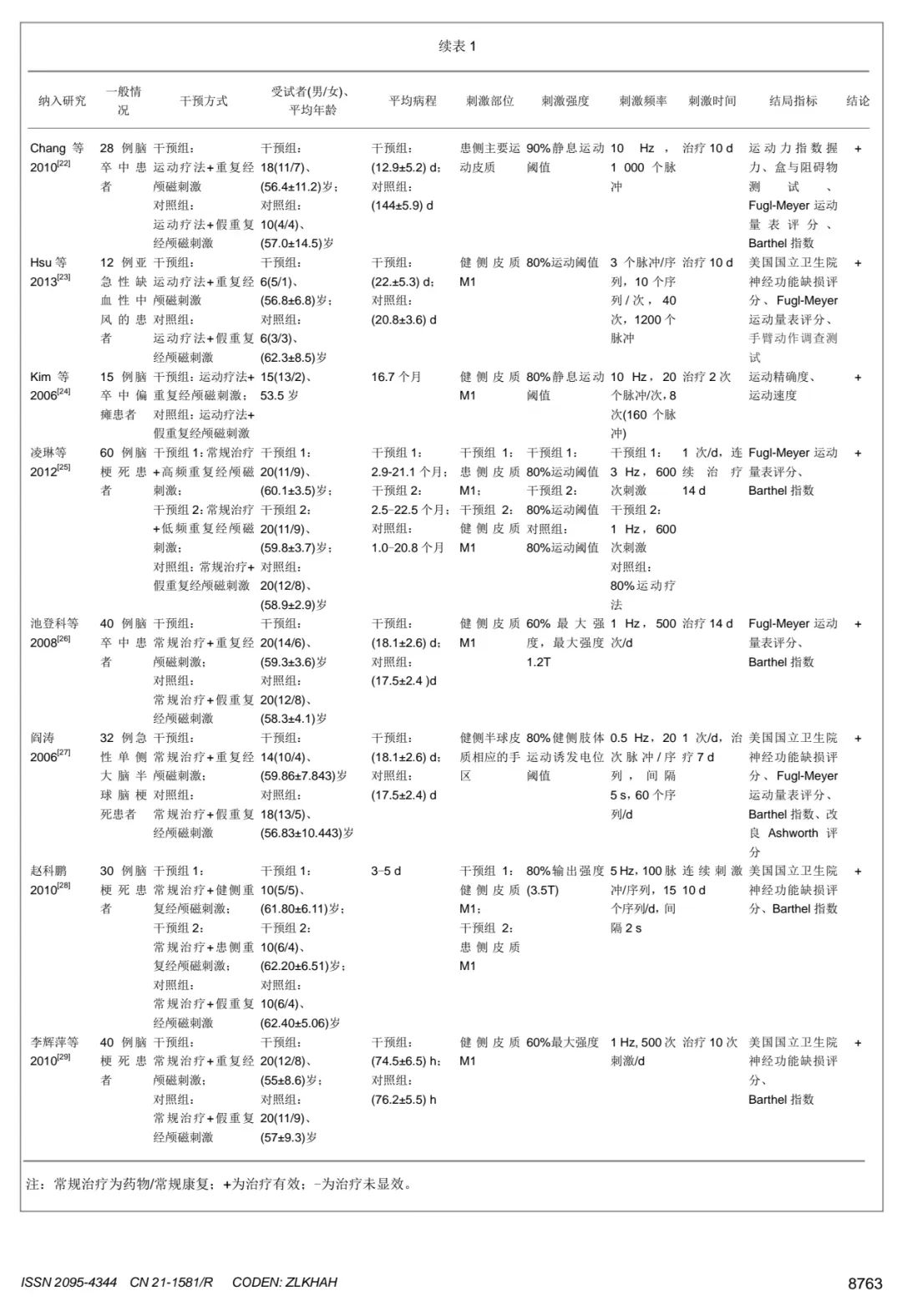

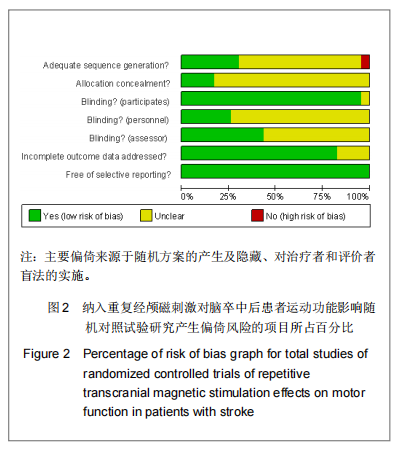

2.2 纳入研究的偏倚风险评价

根据Cochrane协作网推荐的偏倚风险评估方法,对纳入研究进行偏倚风险评估。就每项研究而言,Conforto 等 [7]2012 、 Khedr 等[12]2010、Theilig等[18]2011、Chang等[22]2010、Hsu等[23]2012的研究风险较低,其余研究风险略高。详见图2,3。

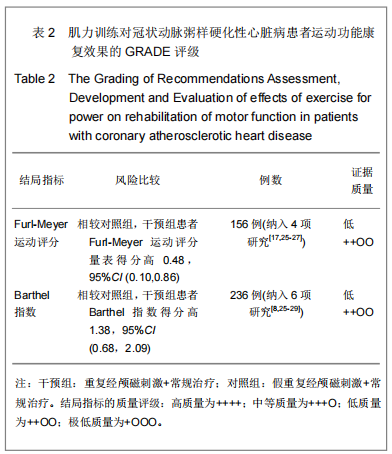

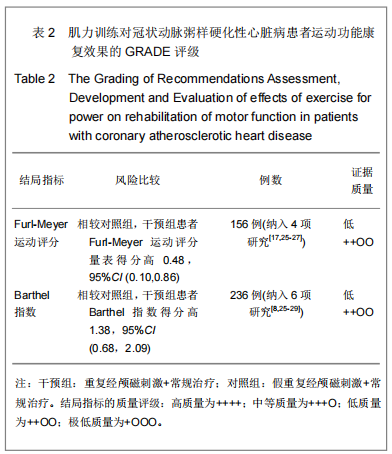

2.3 GRADE系统推荐分级

应用GRADE系统推荐分级方法,评价干预组与对照组的Fugl-Meyer运动评分和Barthel指数。2个结局指标均为低质量。具体结果详见表2。

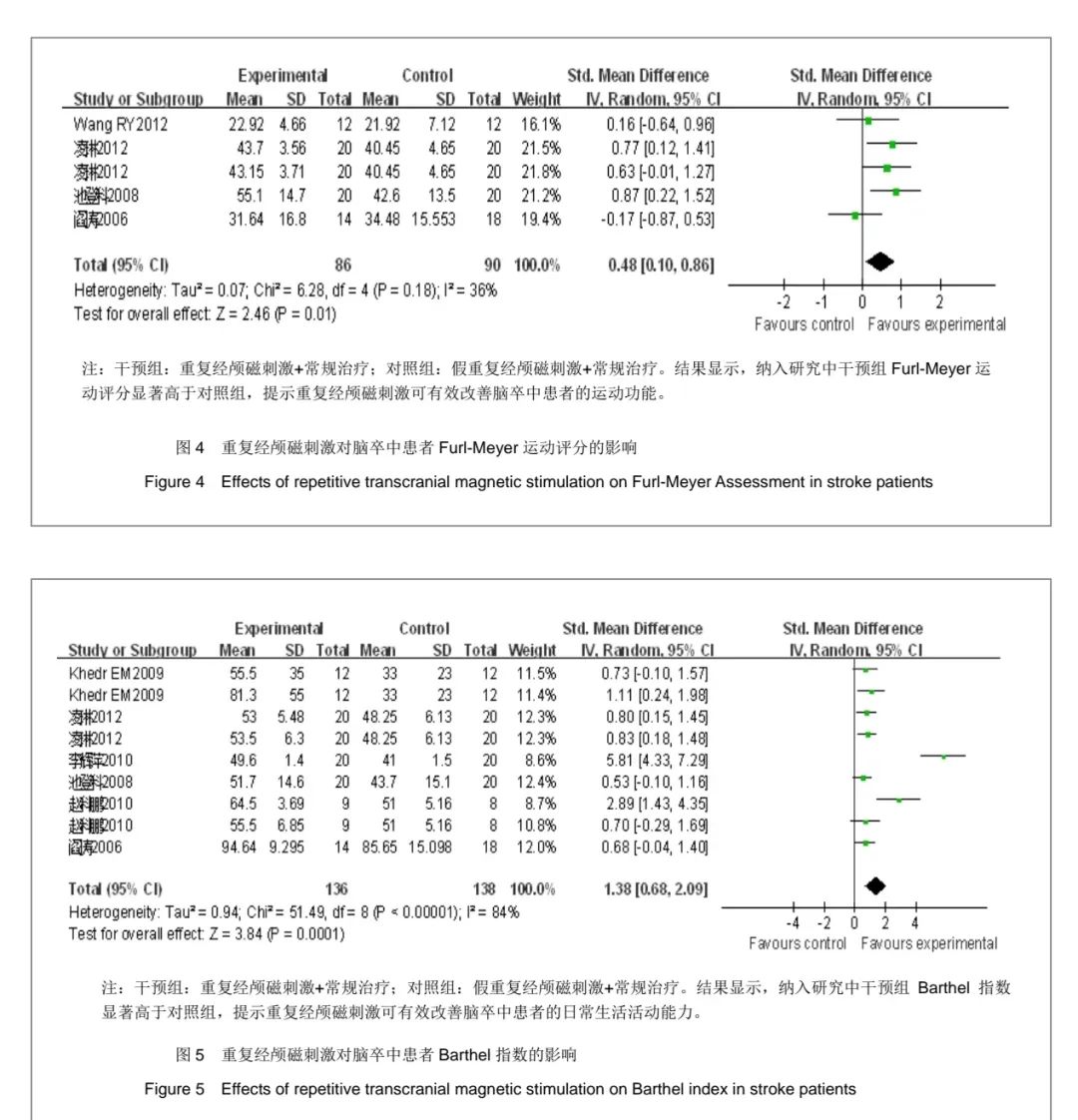

2.4 重复经颅磁刺激的治疗与康复效果评价2.4.1 重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能的影响 主要评价指标Fugl-Meyer运动评分 有4项研究报道了重复经颅磁刺激对脑卒中患者Fugl-Meyer运动评分的影响[17, 25-27],共计156例患者。采用随机效应模型进行分析。结果显示,重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能的治疗效果与对照组相比,其差异有显著性意义[SMD=0.48,95%CI(0.10,0.86)],见图4。因研究数量有限,未能进行漏斗图分析。2.4.2 重复经颅磁刺激对脑卒中患者日常生活活动能力的影响主要评价指标为Barthel指数:有6项研究报道了重复经颅磁刺激对脑卒中患者Barthel指数的影 响[8, 25-29],共计236例患者。采用随机效应模型进行分析。结果显示,重复经颅磁刺激对脑卒中患者日常生活活动能力的影响与对照组相比,其差异有显著性意义[SMD=1.38,95%CI(0.68,2.09)],见图5。因研究数量有限,未能进行漏斗图分析。2.4.3 重复经颅磁刺激对脑卒中患者其他能力的影响本文共纳入23项研究,其中英文18项,中文5项。定量分析7项研究,其中英文2项,中文5项。其余16项英文研究,作描述性分析,结果如下:Conforto等[7]Khedr等2012年的研究结果显示,低频重复经颅磁刺激作用于早期脑卒中患者,治疗2周后患者的Jebsen手功能测试结果有明显提高,尤其1个月后患者“捡小物”、“叠加跳棋”的能力有明显改善,提示重复经颅磁刺激能有效改善脑卒中偏瘫患者手的运动功能。[9]2005年的研究结果显示,对早期脑卒中患者进行连续10 d的重复经颅磁刺激治疗,患者的斯堪的纳维亚卒中量表得分、美国国立卫生院神经功能缺损评分、Barthel指数均有明显改善。Fregni等[10]2006年的研究结果显示,连续5 d的低频重复经颅磁刺激治疗,脑卒中患者手的运动功能有明显改善,且治疗效果可持续到2周。研究提示,随治疗周期增加重复经颅磁刺激的疗效可能得到了累积。

Seniów等[11]Khedr等2012年的研究结果显示,脑卒中患者接受3周的重复经颅磁刺激治疗后,在Wolf运动功能测试、美国国立卫生院神经功能缺损评分的结果与假刺激组相比并无明显改变,随访3个月时得到类似结论。

Khedr等[12]2012年的研究结果显示,重复经颅磁刺激能够改善脑卒中患者的运动功能。对于不同频率刺激的影响,尽管3 Hz治疗效果比10 Hz明显,但两者之间差异无显著性意义。

Malcolm等[13]2007年的研究结果显示,重复经颅磁刺激联合强制性运动治疗脑卒中患者,在Wolf运动功能测试、运动活动记录表、盒子与阻碍物测试的结果与单纯强制性运动治疗相比并无明显改变,治疗效果不明显,研究并未证明重复经颅磁刺激作为强制性运动的一种辅助治疗方法能明显改善患者的运动功能。

Takeuchi等[14]2005年的研究结果显示,单纯重复经颅磁刺激后,脑卒中患者手的捏力并无明显改善,但重复经颅磁刺激后给予运动训练,患手的捏力有明显改善,且效果可持续到治疗后1周。这提示重复经颅磁刺激结合常规康复训练能改善脑卒中患者的运动功能。

Sasaki等[16]2013年的研究结果显示,连续重复经颅磁刺激5 d后,脑卒中患者手的捏力与敲击频率与假刺激组相比有明显提高。而高频刺激与低频刺激之间的差异不明显。

Theilig等[18]2011年的研究结果显示,连续10 d低频重复经颅磁刺激对脑卒中患者的上肢运动功能和痉挛状态的改变与假刺激组相比没有明显差别。研究并未证明重复经颅磁刺激对改善患者的上肢运动功能差异有显著意义。

Ackerley等[19]2010年的研究结果显示,重复经颅磁刺激治疗后进行运动训练,可以显著提高患侧上肢的握力,其结果与假刺激组相比效果显著。

Emara等[20]2010年的研究结果显示,使用重复经颅磁刺激治疗10 d,患者手指捏力有明显改善,活动指数及患手敲击测试均有显著提高,治疗后12周效果趋于稳定。

Chang等[21]2012年的研究结果显示,经连续10 d的高频重复经颅磁刺激治疗,脑卒中患者的运动准确度明显提高。提示重复经颅磁刺激疗法对脑卒中患者运动能力的改善有积极意义。

Chang等[22]2010年的研究结果显示,高频重复经颅磁刺激联合运动训练能改善亚急性期卒中患者的运动功能障碍。经重复经颅磁刺激治疗10 d,患者患侧上肢肌力、运动功能评分及握力明显改善,且疗效持续至治疗后3个月。

Hsu等[23]2013年的研究结果显示,经10 d的重复经颅磁刺激治疗,脑卒中患者的美国国立卫生院神经功能缺损评分、手臂动作调查测试结果与假刺激组相比有明显改善。脑卒中患者使用重复经颅磁刺激治疗是安全有效的。

Kim等[24]2006年的研究结果显示,高频重复经颅磁刺激能显著提高脑卒中患者的运动速度及准确度,从而提高患者的运动学习表现。

讨论

3.1 纳入研究的偏倚风险来源

纳入的23项研究中6项研究详细介绍了随机方案的产生[7, 12, 18, 22-23, 25],只有4项介绍了随机化隐藏的实施[7, 11-12, 17],在进行偏倚分析时选择“是”,其余研究的随机方法和分配隐藏方案不清楚;所有研究对患者实施盲法(假重复经颅磁刺 激)[7-24, 25-26, 28-29],除6个研究对治疗实施人员实施盲法外 [7, 13, 18-20, 22] , 10 项研究对治疗评价者实施盲 法[7-10、12, 17-18、20, 22-23],在进行偏倚分析时选择“是”,其余研究对患者、治疗实施人员及结局评价者的盲法均选择“否”;4项研究可能存在不完整结果资料[13-15, 24];未发现明显的选择性报告结果。

3.2 结局指标的质量评级

应用GREADE系统推荐分级方法对结局指标进行评估,发现2个结局指标为均低质量。结局指标评为低质量原因主要为:对纳入研究的随机序列的产生和分配隐藏的描述不清楚;对纳入研究的实施者和患者的盲法实施存在高风险;纳入研究的可信区间存在差异;纳入研究的结果存在异质性;纳入研究中的样本量有限及各研究间可能存在发表偏倚等。

3.3 重复经颅磁刺激对脑卒中患者功能的康复效果

应用GREADE系统推荐分级方法对结局指标进行评估,发现2个结局指标为均低质量。结局指标评为低质量原因主要为:对纳入研究的随机序列的产生和分配隐藏的描述不清楚;对纳入研究的实施者和患者的盲法实施存在高风险;纳入研究的可信区间存在差异;纳入研究的结果存在异质性;纳入研究中的样本量有限及各研究间可能存在发表偏倚等。

3.3.1重复经颅磁刺激对脑卒中患者运动功能(Fugl-Meyer评分)的康复效果 系统评价结果表明,经重复经颅磁刺激治疗后,干预组患者的运动功能Fugl-Meyer量表得分有所提高,且与对照组相比差异有显著性意义:SMD=0.48,95%CI(0.10, 0.86)。提示患者运动能力得到提高。

研究认为脑卒中患者运动功能的康复机制与神经系统可塑性及交互性半球间抑制有关[30]。正常状态下大脑双侧半球皮质存在半球间抑制,表现为一侧半球M1区对另一侧半球M1区的抑制。脑卒中发生后,两侧大脑半球间原有的半球间抑制平衡被打破,病灶本身及健侧半球的不对称抑制造成患侧半球兴奋性的降低[31];而健侧半球运动皮质由于患侧半球的抑制作用减弱呈现兴奋性增高,也将阻碍运动功能的恢复[32]。故在运动功能康复的过程中,提高患侧半球M1区兴奋性的和降低健侧半球M1区兴奋性的或可纠正脑卒中后大脑半球间过度的相互抑制。重复经颅磁刺激应用于脑卒中治疗的基本原理之一就是其可调节由脑卒中导致的运动皮质之间的兴奋性失衡,低频率可抑制大脑皮质的兴奋性,高频率则产生易化的作用[33]。

3.3.2 重复经颅磁刺激对脑卒中患者日常生活活动能力的康复效果 系统评价结果表明,经重复经颅磁刺激治疗后,干预组患者的Barthel指数有所提高,且与对照组相比均有统计学意义:SMD=1.38,95%CI(0.68, 2.09)。提示患者日常生活活动能力与独立性得到提高。日常生活活动能力受个体运动功能、认知、情绪,照顾者能力等多方面影响,脑卒中患者在使用重复经颅磁刺激后日常生活活动能力的提高,除受运动能力提高的直接影响外,还可能与重复经颅磁刺激对脑卒中后认知功能障碍的改善有关。重复经颅磁刺激主要通过调节皮质兴奋性,改善脑血流和脑代谢,调节离子平衡,促进突触重塑,抑制细胞程序性死亡,影响多种神经递质的传递等机制干预皮质功能网络重建,从而可利于脑卒中后改善记忆功能障碍及减轻半侧空间忽略等[34]。

3.4 重复经颅磁刺激治疗脑卒中的安全性

纳入研究的结果存在异质性;纳入研究中的样本量有限及各研究间可能存在发表偏倚等。纳入的23项研究中有14项对重复经颅磁刺激治疗中的不良反应进行调查[7-9, 12, 14-15, 17-18, 20, 22-23, 25, 28-29],共涉及266例脑卒中患者。结果发现,266例患者在治疗期间均未发生严重不良反应,未出现癫痫发作,再发卒中或病情加重。部分患者出现轻微头晕、头痛、头皮不适或面部肌肉麻木。多数患者反应不适感可以忍受或能很快适应或治疗结束后消失或休息后缓解,一般不需要特殊干预。仅个别患者需口服扑热息痛以缓解头痛[20]。

|

|

|

|